Wahrheit und Versöhnung

60 Millionen Seiten mit Gerichtsprotokollen zum Völkermord in Ruanda sind noch immer nicht erschlossen. Ein Forschungszentrum in der Hauptstadt Kigali soll das jetzt ändern.

Der Tod ist allgegenwärtig im Kigali Genocide Memorial Centre . Freddy Mutanguha hat Besuchern der Gedenkstätte gerade erzählt, wie seine Schwestern und seine Mutter ermordet wurden. Er selbst, heute (2014) 38 Jahre alt und Direktor des Genozid-Memorials in Ruandas Hauptstadt, hat nur durch Zufall überlebt. Er schaut auf die Parkanlage, die als Ort der Erinnerung an die Opfer dient – und als Friedhof.

Das Morden begann vor genau 20 Jahren, in der Nacht zum 7. April 1994. Anlass war ein Flugzeugabsturz am Tag zuvor: An Bord der Maschine befand sich Ruandas Präsident, ein Hutu. Radikale Hutu warfen Tutsi-Rebellen vor, das Flugzeug abgeschossen zu haben. Im Radio forderten Politiker und Journalisten die Hutu dazu auf, die Tutsi zu bestrafen, diese „Kakerlaken zu vernichten“.

eines von 14 Massengräbern auf dem Gelände des Kigali Genocide Memorial (KGM)

Schon in den Jahren zuvor hatte sich der politische Konflikt zwischen den beiden Bevölkerungsgruppen immer weiter verschärft. Nun brach sich der lange geschürte Hass Bahn: Hunderttausende beteiligten sich an der Jagd. Binnen weniger als 100 Tagen wurden Abertausende Angehörige der Tutsi-Minderheit erschossen, verbrannt, erwürgt, enthauptet oder mit Macheten, Hämmern, Äxten und Keulen erschlagen.

250.000 Opfer liegen im Park der Gedenkstätte in 14 Gruften unter schlichten Betonplatten; bis zu vier Tote teilen sich einen Sarg. Und auch heute bestatten hier noch immer Menschen die Überreste von Angehörigen, die damals ums Leben gekommen sind.

Immer wieder bringen Behörden Gebeine zur Beisetzung, etwa wenn Bauarbeiter auf ein Massengrab gestoßen sind oder Täter verraten haben, wo ihre Opfer verscharrt wurden. Zwischen 800.000 und einer Million Menschen starben während des Genozids – je nach Schätzung. Bis zu 75 Prozent der in Ruanda lebenden Tutsi kamen ums Leben.

„Tötet sie alle, damit niemand erzählen kann“

Die Trauerfeier am 7. April im Kigali Genocide Memorial Centre wird als Staatsakt zelebriert. Der Präsident und zahlreiche hochrangige Gäste haben sich angemeldet. Mutanguha gehört zu den Organisatoren. Zu seiner Familie kamen die Mörder in der Nacht zum 13. April 1994.

82.000 Namen stehen auf einer Gedenkwand

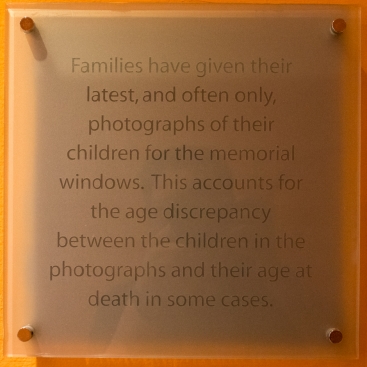

hunderte Fotos von Ermordeten

Freddy Mutanguha wurde verschont, wohl aus einer Laune heraus. Doch der 18-Jährige musste zusehen, wie seine Mutter und seine Schwestern aus dem Haus gezerrt wurden. Am nächsten Tag suchte er nach den Verschleppten. Er fand nur die Leiche seiner Mutter, bestattete sie ohne Sarg und ohne Grabstein. Seither bestimmt der Völkermord Mutanguhas Leben. Unmittelbar nach den Ereignissen begann er, Fotos von Getöteten zu sammeln. Er wollte verhindern, dass die Opfer in Vergessenheit geraten. Ein Slogan der radikalen Hutu lautete: „Tötet sie alle, damit niemand erzählen kann.“ Mutanguha hat Überlebende und Täter dazu gebracht, ihre Erlebnisse zu schildern. Einige seiner Ton- und Videoaufnahmen werden heute im Memorial Centre gezeigt – neben Hunderten Fotos von Menschen, die im Park der Gedenkstätte begraben liegen. Jungen in Schuluniform sind auf den Bildern zu sehen, Hochzeitspaare, Mütter mit Säuglingen auf dem Arm; zum Teil sind es aus Ausweisen und Führerscheinen herauskopierte Bilder oder Gruppenaufnahmen, auf denen die Opfer mit einem kleinen Kreuz markiert sind. 82.000 Namen stehen auf einer Gedenkwand. Längst nicht alle Opfer konnten identifiziert werden. Mutanguha leitet das Zentrum seit bald acht Jahren. 2004 wurde es eröffnet. Seitdem ist es eine Institution geworden. 80.000 Besucher kommen jährlich, die Hälfte davon aus dem Ausland (…).

Das Versagen der Vereinten Nationen

Mit den Staats- und Regierungschefs sprach er nicht zuletzt über das Versagen der Vereinten Nationen. Die zogen ihre Blauhelmsoldaten aus Ruanda ab, als der Massenmord begann. Dabei hatte der Kommandant der Friedenstruppe die UN bereits Monate zuvor darüber informiert, dass ein Genozid vorbereitet wurde. Die ehemalige Kolonialmacht Belgien und andere Staaten retteten nur ihre eigenen Bürger.

Der Völkermord gilt heute als Sündenfall der internationalen Politik, als ein Ereignis, „das die Welt beschämt“, wie Luis Moreno Ocampo, ehemaliger Chefankläger am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, es formulierte. Wohl auch deshalb wurde der bislang letzte und wahrscheinlich schlimmste Genozid nach 1945 von Politologen und Historikern intensiv erforscht – vor allem in Großbritannien, den USA und Frankreich.

Wissenschaftler aus Ruanda hingegen spielten bisher eine nachgeordnete Rolle. Doch das soll sich nun ändern: Die Aegis-Stiftung aus Großbritannien, die das Memorial Centre finanziert, baut derzeit ein Forschungszentrum auf – als Teil der Gedenkstätte.

Historiker und andere Wissenschaftler sollen sich hier mit dem Genozid in Ruanda, aber auch mit anderen Völkermorden befassen und so zur Prävention von Verbrechen gegen die Menschlichkeit beitragen. Unterstützt wird die Stiftung vom deutschen Zivilen Friedensdienst. Geplant ist zudem eine Kooperation mit internationalen Forschungseinrichtungen. Mutanguha arbeitet bereits mit amerikanischen und britischen Wissenschaftlern zusammen.

Gern möchte er nun auch mit deutschen Forschern ins Gespräch kommen. In Berlin stellte er deshalb vor zwei Jahren (2012) auf einer Konferenz im Jüdischen Museum seine Arbeit vor. Weitere mögliche Partner gibt es viele: In München etwa wurde im Sommer 2013 das neue Zentrum für Holocaust-Studien am Institut für Zeitgeschichte aufgebaut – das erste seiner Art in Deutschland. Unter der Leitung des Historikers Frank Bajohr soll es als „Kompetenz und Kommunikationszentrum“ die „empirische Erschließung des Holocaust“ fördern.

Auf eine langjährige Geschichte kann hingegen das Institut für Diaspora- und Genozidforschung an der Ruhr-Universität Bochum unter Mihran Dabag zurückblicken. Vor 20 Jahren gegründet, war es die erste Einrichtung hierzulande, die fachübergreifend kollektive Gewalt und Völkermord analysierte. „Insgesamt halte ich den Genozid in Ruanda für gut erforscht“, sagt Dabag. Es lägen Studien zur Vorgeschichte und zum Verlauf des Verbrechens vor. Viele Einzelheiten aber seien noch nicht bekannt: „Wir wissen etwa noch immer nicht genau, wer hinter dem Abschuss der Präsidentenmaschine steckt, der als Auslöser der Massaker gilt.“ Die Forscher in Bochum wollen gern dazu beitragen, die Lücken zu schließen. Am Institut war kürzlich Ruandas Botschafterin zu Gast – vielleicht der Beginn einer Kooperation.

Tatsächlich wartet in Kigali noch viel Arbeit auf die Forscher. Tausende Zeugenaussagen liegen als Gesprächsmitschnitte vor, wurden aber noch nicht ausgewertet. Zudem sind aus den traditionellen Gerichtsverhandlungen, den sogenannten Gacaca-Prozessen, unzählige, bisher nicht erfasste Protokolle hervorgegangen. Die regulären Gerichte waren nach dem Genozid völlig überfordert. Traditionelle Laiengerichte sollten deswegen die Justiz entlasten. Geständige Täter konnten mit milden Strafen rechnen – nicht das Sühnen, sondern das Versöhnen stand im Vordergrund. Rund zwei Millionen Fälle von Mord, Vergewaltigung und Plünderei wurden so verhandelt, dokumentiert auf knapp 60 Millionen handgeschriebenen Seiten. Die Aegis-Stiftung und das Kigal Memorial Centre wollen sie als Quelle verfügbar machen. Die Digitalisierung hat bereits begonnen. Weiteres Material aus den Archiven von Gerichten, Behörden und Ministerien soll dazukommen.

Aufarbeitung heißt in Runda aber auch immer noch, seelische Wunden zu heilen. Viele Opfer haben bis heute keine Worte für ihre Erlebnisse gefunden. Vincent Sezibera aus Ruanda kennt zahlreiche solcher Fälle. Der Psychologe und Traumaexperte reist mit Medizinern und Wissenschaftlern regelmäßig in die Provinzen des Landes.

Jedes Jahr im April kommen die Albträume zurück

Gemeinsam mit Denise Uwimana-Reinhardt, einer Überlebenden des Genozids, die heute in Deutschland wohnt, sprach er kürzlich in Hamburg über die Erlebnisse seiner Patienten. Er erzählt, dass Kinder dabei zusehen mussten, wie ihre Eltern gefoltert wurden, berichtet von Verstümmelungen und Plünderungen, von Frauen, die gezielt durch Vergewaltigungen mit HIV infiziert wurden.

Dass das Sprechen über die eigenen Erlebnisse Befreiung und Last zugleich ist, weiß auch Freddy Mutanguha, der Direktor der Gedenkstätte in Kigali. Jedes Jahr Anfang April, zu Beginn der offiziellen Trauerzeit in Ruanda, plagen ihn Albträume. Im Schlaf kehren die Gräuelbilder zurück. Die meisten Mörder seiner Familie kannte er gut. Vor jenem Frühjahr des Schreckens 1994 hatten sie Tür an Tür gelebt.

Wie Nachbarn zu Mördern werden konnten, ausgerechnet in einer Gesellschaft, die so stark auf die Gemeinschaft vertraut, diese Frage treibt Mutanguha noch immer um. Einer der Täter war ein Freund der Familie. Der Mann hatte den Mutanguhas Geld geliehen, damit Freddy zur Schule gehen konnte. Auch einige der Männer, die eine seiner Schwestern vergewaltigt und getötet haben, waren Mutanguha bekannt. Die Aufarbeitung des Genozids sieht er, 20 Jahre nach den Ereignissen, immer noch am Anfang. „Wenn überhaupt“, sagt er, „werden erst unsere Kinder diese Aufgabe abschließen.“

Quelle: ZEIT ONLINE: http://www.zeit.de/2014/15/ruanda-voelkermord-genocide-memorial-centre; VON Hauke Friederichs | 03. April 2014; Fotografien: Hendrik Peusch 2016

Thank you for your reading. Join the conversation by posting a comment.